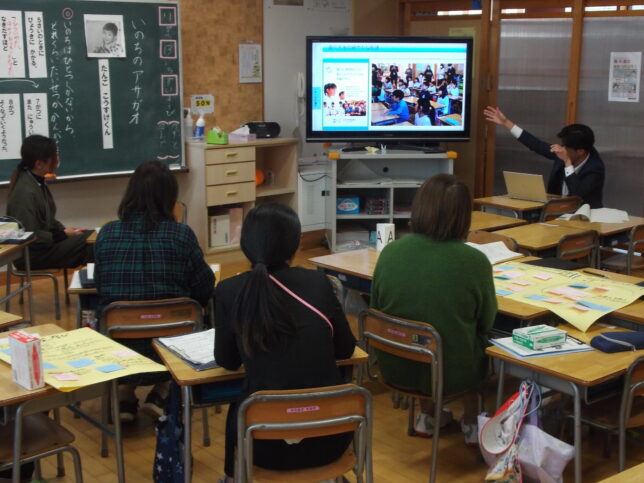

1年生が道徳の授業を公開しました。指導者は市教委指導主事の浅間先生です。「いのちのアサガオ」のお話とお母さんからの手紙、追加資料として、あるお母さんの出産シーンを子どもたちに提示し、「命の大切さ」「命の重さ」「命は自分だけのものではないこと」をあらためて認識してほしいと願い授業を組み立てていました。子どもたちは「いのちのアサガオ」を読む担任を食い入るように見つめ、お話の世界に入り込みました。「どうして死んじゃったの?」「かわいそう」とつぶやく子どもたち。出産シーンの動画に対しては「お母さん苦しそう」「赤ちゃんに血がついてる」とつぶやき、無事に生まれたのが分かると自然に拍手が湧き起こりました。担任の問いかけに一生懸命考えて答え、自分の考えや思いを伝える子どもたちの姿が大変立派でした。浅間先生からは「子どもの発言は、すべての思いを表現できていないことが多いので、教師が【問い返す】ことが深い学びにつながっていく。道徳においては【問い返し】がとても重要」「経験も考えていることもすべて異なる32人の子どもたちが、担任の細やかな配慮によって集中して取り組んでいた」と教え、褒めていただきました。今後もお母さんのメッセージにあるように「精一杯生きていってほしい」という言葉の意味を考え実践させたいと思いました。