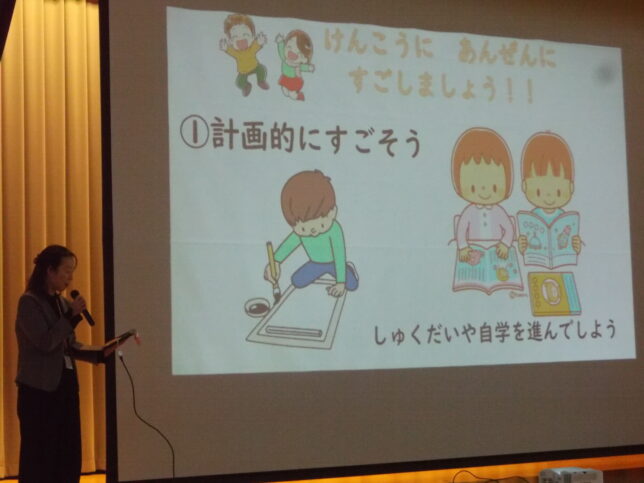

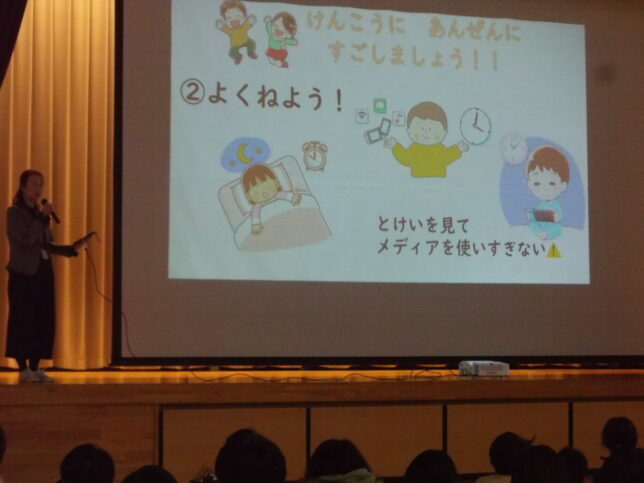

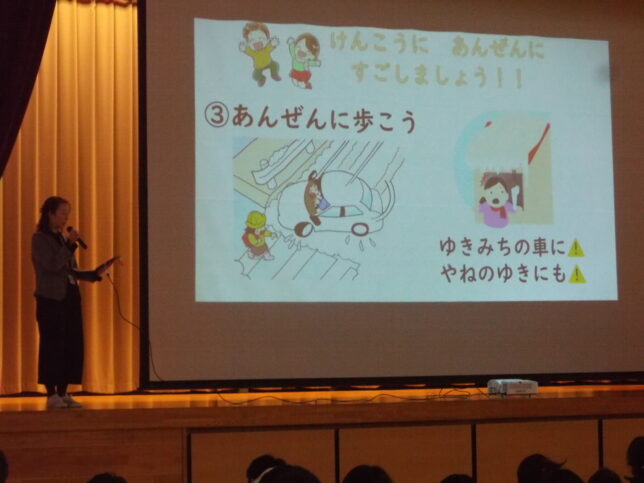

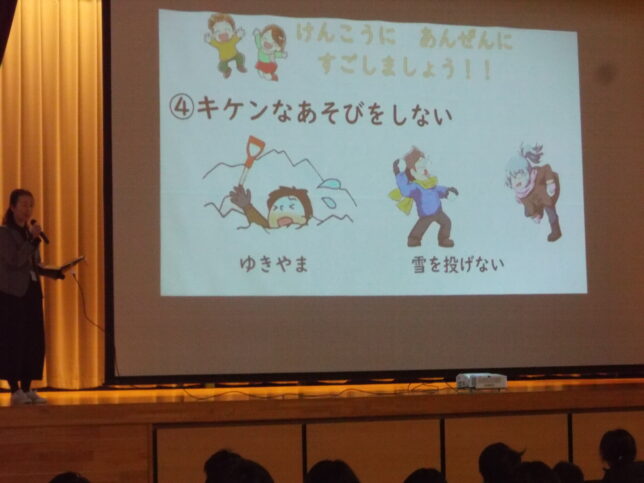

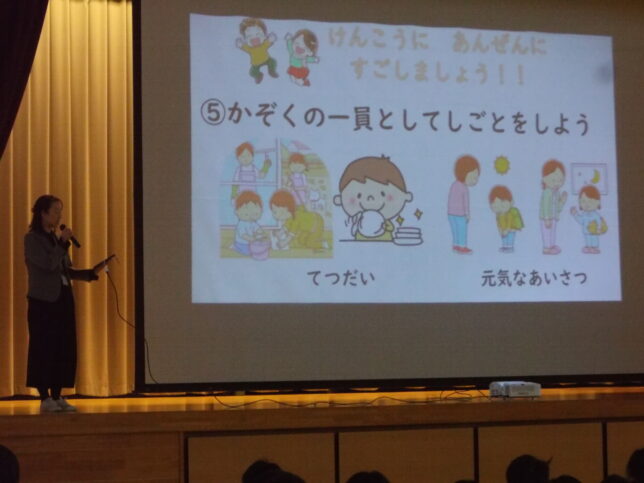

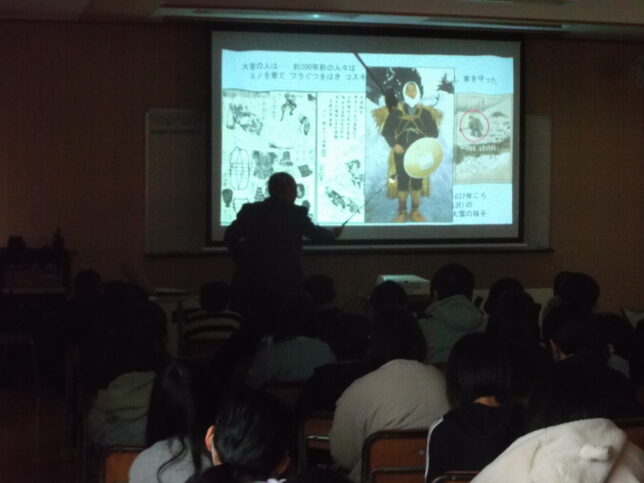

今日は冬休み前の全校朝会を行いました。暖かい服装で体育館に集合です。今日は子どもたちが有意義な冬休みを過ごせるように、生活指導部の職員が次のような話をしました。①計画的に過ごそう(宿題も自学も自分から進んでやる)②よく寝よう(時計を見て、メディアの使い過ぎに注意する)③安全に歩行しよう(雪道の車、屋根の雪にも注意する)④危険な遊びをしない(道路脇や駐車場にできた雪山で遊ばない)⑤家族の一員として仕事をしよう(お手伝い、元気なあいさつをする)などです。今年の冬は雪が多くなると言われています。雪の楽しさと怖さの両方を適宜話してあげてください。さらに、様々な感染症(新型コロナ、インフルエンザ、マイコプラズマ肺炎)が流行しています。基本的な感染予防対策の徹底をお願いいたします。子どもたちもご家族の皆様も、安全で健康で有意義なお休みをお過ごしください。