着任式と始業式が行われ,令和7年度がスタートました。着任式では,8人(全部で10名)の先生方をお迎えしました。児童は校長先生や着任された先生方の話をしっかりと聞き,新しく始まる学校生活に期待を膨らませていました。始業式では,校長先生から担任紹介があり,新しい担任の先生との学校生活をとても楽しみにしているようでした。素敵な一年にしていってほしいです。

着任式と始業式が行われ,令和7年度がスタートました。着任式では,8人(全部で10名)の先生方をお迎えしました。児童は校長先生や着任された先生方の話をしっかりと聞き,新しく始まる学校生活に期待を膨らませていました。始業式では,校長先生から担任紹介があり,新しい担任の先生との学校生活をとても楽しみにしているようでした。素敵な一年にしていってほしいです。

昨日、一番大切な行事である「卒業式」を終えたという充実感に浸っています。一方で大事な6年生を中学校に送り出してしまったという寂しい気持ちでいっぱいでもあります。複雑な気持ちでいるところに、今日は教職員とのお別れの会を開かなければいけません。朝、玄関であいさつをしていると1年生の子が「●●先生は2年生になってもいるの?」と尋ねてきました。1年生も今日の「離任式」の意味が分かっているようです。体育館に集まった子どもたちはしーんと静まりかえっています。令和6年度末の退職・転出する教職員は9名でした。子どもたちは、お別れする先生の最後のメッセージに耳を傾け、真剣な表情で話を聴いていました。6年児童代表が、今までお世話になったお礼を述べ、お一人お一人に花束贈呈をしました。その後、子どもたちは愛宕小学校の校歌を全力で歌い上げ、それを退職・転出する先生達にプレゼントし、最後は花道を作ってお見送りをしました。しっかりお別れができました。

3月24日(月)。校庭の木々の芽が膨らみ始め、暖かな日差しが心地よく感じられます。そんな中、令和6年度 五泉市立愛宕小学校 第13回卒業証書授与式を行いました。予行練習を19日(水)に行い、本番まで日が空いてしまいましたが、余計な心配でした。愛宕小の子どもは、直前の声出しと「すべては6年生のために」の合言葉で、皆が団結し、とても4日ぶりの本番には見えない立派な「卒業式」を作り上げました。入退場の盛大な拍手、全校での大きな歌声、証書授与での6年生の大きな返事、ゆっくりと気持ちのこもった全校による呼びかけ(別れの言葉)は素晴らしかったです。特に「別れの言葉」の中で、在校生「6年生のみなさん、いつまでもお元気で」、卒業生「さようなら、愛宕小学校」、そして3連続の「さようなら」は、胸がじーんと熱くなり、鳥肌が立ちました。

3月21日(金)は2学期の終業式です。令和6年度の教育活動も、来週の卒業式と離任式を残すのみとなりました。子どもたちは、晴れの日も、雨の日も、風の日も、雪の日も学校に来て勉強したり、運動したり、遊んだりして日々成長してきました。今日は全校児童を代表して、3人の子どもたちが頑張ったことなどを発表してくれました。2年生の子は、漢字練習とかけ算の九九を覚えたこと、そして休み時間に継続して取り組んだ鉄棒運動を頑張ったそうです。4年生の子は、算数の小数のかけ算やわり算を正しくできるように頑張ったこと、また5年生の勉強は難しくなるので、予習したり友達に確認したりして学習内容を身に付けていきたいと抱負も述べていました。6年生の子は、特に算数の授業での発言を頑張ったこと、話し合って考えを共有すること、そして縦割り班活動では最上級生として責任をもって取り組むことや下学年にやさしく接するようにしたこと、最後に、中学校では自分から積極的に勉強したい、とたくさんのことを発表しました。 代表の子どもたちの発表を、うなずきながら聴いている子がたくさんいて、上手な聴き方だなと感心しました。この1年間、全員がよく頑張りました。

令和6年度最後の給食でした。また6年生にとっては小学校最後の給食となりました。献立は「ピラフ」「ミネストローネ」「ひじきとコーンのサラダ」「お祝いケーキ」「牛乳」です。ピラフは子どもたちが大好きです。ウインナーときれいな緑色の枝豆、甘い玉ネギがオリーブオイルで炒めてあり、塩分控えめでとても上品なおいしさです。ミネストローネは、ごろっとしたじゃがいもと大きなインゲン、厚みのあるベーコンがトマトスープで煮込まれ、丁度良い甘酸っぱさでした。にんにくと生姜にセロリも入っているので、体が温まって元気も出ます。サラダはたくさんの野菜とひじきがオリーブオイルであえてあり、ほんのり甘くておいしいです。ケーキはたっぷりの苺クリームと苺ジャムの層があり、子どもたちが大事に食べる姿が想像できました。1年間、五泉の野菜たっぷりの栄養満点のおいしい給食を提供してくださった栄養士さん、調理員さんに感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

2011年3月11日の午後2時46分に発生した「東日本大震災」から14年が経過しました。五泉市の学校では、自然災害などで急遽、給食提供が困難になった時に備え、「救給カレー」を校内に備蓄しています。この「救給カレー」の特徴は3つあります。➀常温で長期保管が可能で、災害時に温めずにそのまま食べられます。②ご飯が入っていて、封を開けてかき混ぜるだけで食べられます。③アレルギー特定原材料28品目を使用せずに作られています。愛宕小学校では、3月11日に合わせて、備蓄している「救給カレー」を非常食体験として提供しています。災害はいつ発生するか分かりません。ご家庭でも災害に備え、食糧を備えておきましょう。

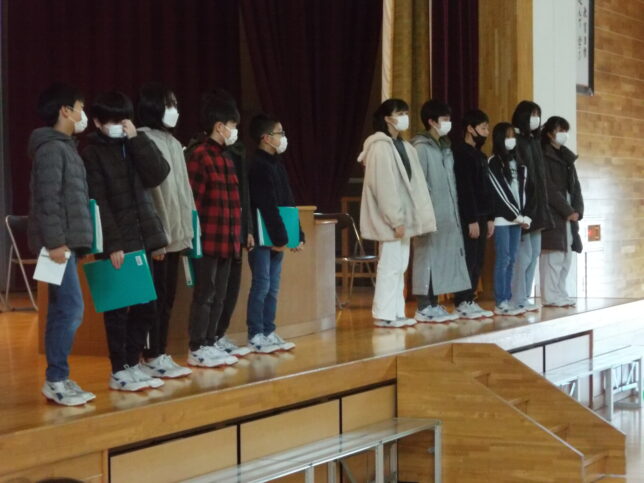

今朝は委員会活動の引継ぎ式を行いました。6年生の委員長さんが、今年度取り組んだことや感想、そして来年度頑張って欲しいことを発表しました。それに対して5年生の新委員長さんは、来年度頑張りたいこと、どんな愛宕小学校にしたいか等の抱負を発表しました。みんな堂々とした凜々しい発表で、さすが学校を引っ張るリーダーだなと感心しました。最後に6年生から5年生へ、大切な「委員会活動記録ファイル」が手渡され、その後、6年生と4・5年生全員が向かい合い「(あとを)お願いします」「がんばります」とあいさつを交わし、バトンが引き継がれました。委員会活動のねらいは4つあります。1つ目は学校生活の課題や問題点を自分たちで見つけ、解決する方法を話し合い、役割分担し、全校のみんなに呼びかけ、更により良い学校にしていくことです。2つ目は、いろんな企画や取組を通して、全校の子どもたちが楽しく交流できるようにすることです。3つ目は社会に出て困ったり問題を抱えたりした時に、自分たちで話し合って解決できるようにするためです。4つ目は、「自分のため」でなく「みんなのために」「みんなの幸せを第一に考えられる」ようになるためです。大切なキーワードは2つ。「自分たちで」そして「みんなのために」です。最初は大変かもしれませんが、成果が出ると達成感や充実感を味わうことができます。4・5年生のみなさん、6年生のように頑張ってください。

村松の「あじさいの会」に所属する3名の講師先生が、今年度最後の「読み聞かせ」に来てくださいました。今日は1年生と2年生2クラスが対象です。今日は、1年生には「ぽとんぽとんはなんのおと」、2年1組には「はちかづきひめ」、2年2組には「くものすおやぶん とりものちょう」を読んでいただきました。「子どもたちが真剣に聴いてくれてうれしい」と感想をおっしゃっていました。どんなお話だったのかは、お子さんに尋ねてみてください。この「読み聞かせ」が定期的に開かれることで、子どもたちを本の世界に没入させるとともに、集中してお話を聞く姿勢や態度を育むことができました、1年間「あじさいの会」の皆様には大変お世話になりました。ありがとうございました。

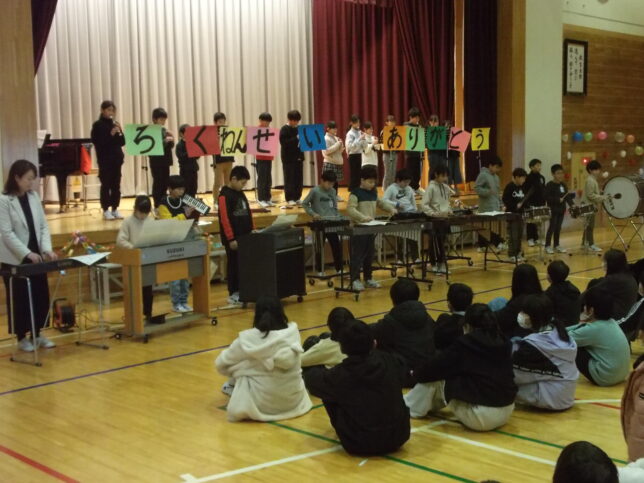

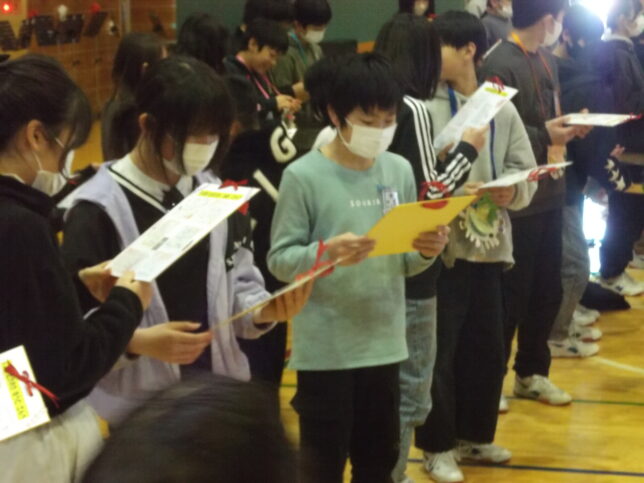

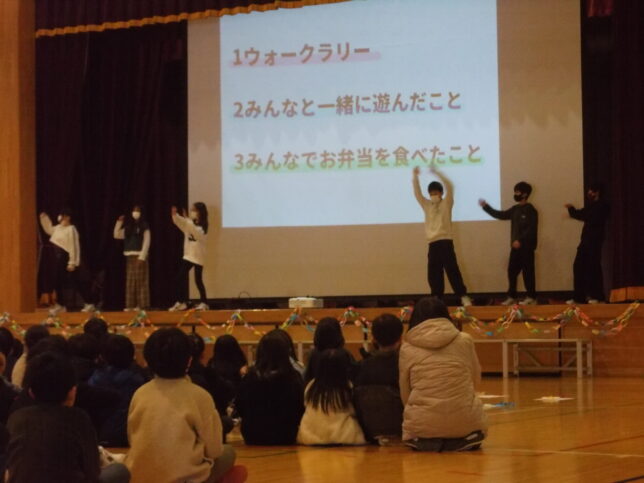

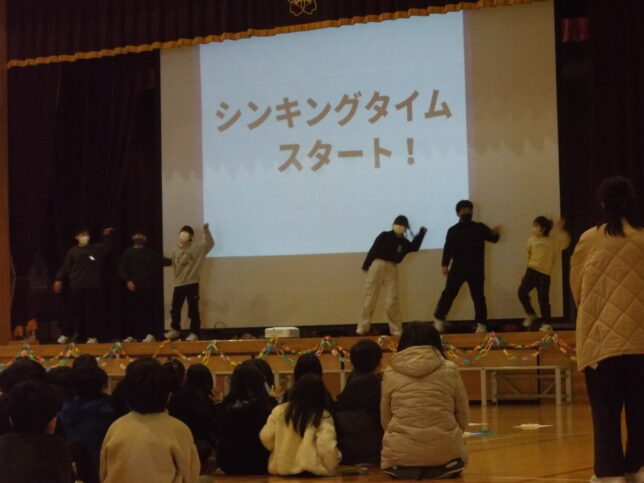

2月28日(金)は、一番大切な児童会行事である「六年生を送る会」です。5年生が初めて全校を動かす経験をします。お世話になった6年生に感謝の気持ちを伝えようと、様々な企画、盛り上げ活動を考えて提案し、各学年に「出し物」「プレゼントづくり」「飾り付け」などをお願いしました。5年生自身も全校を楽しませる「全校ゲーム」を考えてくれました。10時25分、会がスタートし、6年生が1人ずつ入場してきます。その子が好きなことや中学校で頑張りたいことなど、事前に取材しておいた内容を5年生が紹介します。5年生の進行の子がタンバリンを叩いて盛り上げます。6年生は照れくさそうに台に上り、オリジナルポーズをとっていました。ここから出し物が始まります。まず3年生が、中央階段や体育館入り口に施した自分たちで作ったきれいな飾り(掲示物)について説明しました。2年生からは「クイズと手話をしながらの合唱」、4年生は「祝福のメッセージを入れながらの合奏と合唱」、5年生は全校ゲームとして「学校場所当てクイズとジャンケン列車」、1年生は「メダルのプレゼント」、3年生はさらに「メッセージカードのプレゼント」を送りました。それに対し、6年生は「クイズ&シンキングタイムでのダンス&突撃インタビューそして在校生への感謝と励ましのメッセージ」を返しました。6年生の退場を見送った後、5年生が在校生に「協力してくれてありがとうございました」とお礼を述べました。どの学年も、この日のために長い時間をかけ話し合ったり、」一生懸命作ったり、失敗してやり直したり、何度も繰り返し練習したりしてきたことが容易に想像できました。本当に素晴らしい「六年生を送る会」を見せてもらいました。お疲れ様でした。

献立は「オムライス(チキンライス&うす焼きたまご))」「野菜スープ」「キャベツレモンサラダ」「チョコクレープ」「牛乳」です。児童会行事の「六年生を送る会」に合わせてくださいました。まず一目見て「すごい」と思い写真を撮りました。チキンライスは鶏肉と玉ネギ、ピーマンを細かくしたのが混ざり合い、ケチャップライスとよく合います。そこに薄焼き玉子がかぶさり、ケチャップをかけていただきます。見ておいしい、食べてなおおいしい、という感じでした。野菜スープはジャガイモとにんじんが大きくて食べ応えがあり、野菜の甘みとハムの旨みがしみ込んだスープがとてもおいしかったです。サラダは、レモン果汁が入ることで、いつもより酸味を感じました。酸っぱくておいしかったです。1年生は大丈夫だったかな?チョコクレープは生地がうすいので、気を付けて食べて欲しいです。中のチョコクリームがおしいので、子どもたちは大事にちょっとずつ食べることでしょう。栄養士さん、調理員さんに感謝していただきましょう。