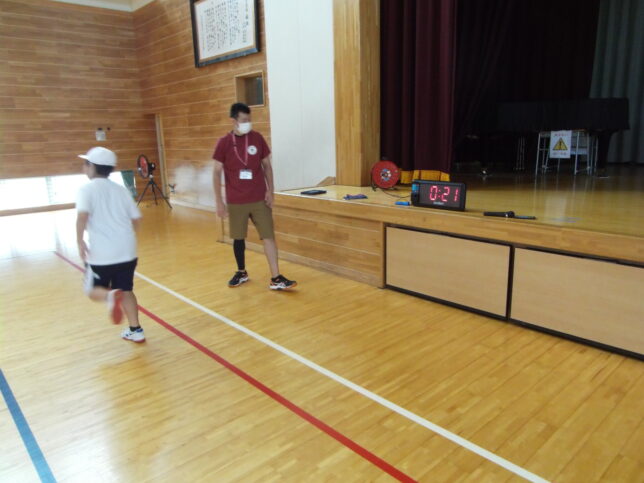

久しぶりに本格的な雨が降りました。体育館の温度は28℃まで下がりました。5年生が、持久走練習をしています。体育館の四隅に大型扇風機を置き、BGMを流して気持ちを盛り上げています。そしてデジタルタイマーを使って25秒で1周する速さを経験させ、「今のペースがつらかった人?」「まだ余裕のある人?」と尋ね、子どもたちの様子から「じゃあ次は1周20秒ペースで走ってみる?」と子どもの意思を確認していました。一人一人の持久力は異なるので、自分に適したスピードを見つけ、それを少しずつ更新していってほしいと思います。