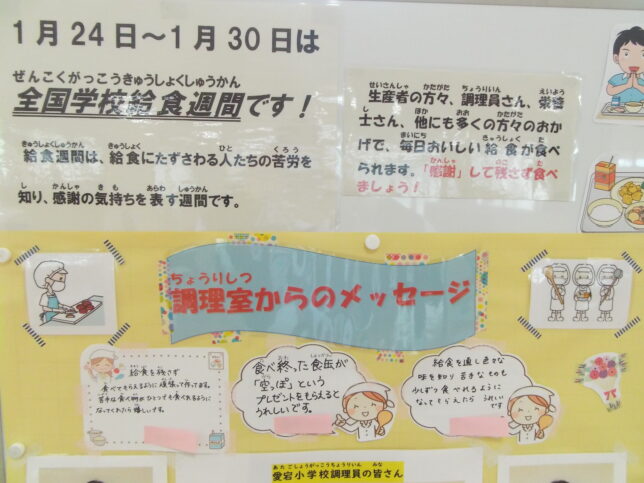

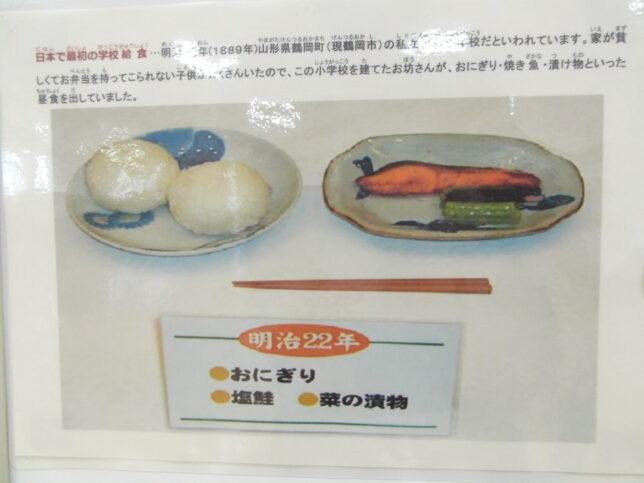

学校給食週間中は、校内に様々な掲示物が貼られているので、一部を紹介します。中央階段前には、子どもたちに給食を提供するためのお仕事をしてくださっている栄養士さん、食育推進員さん、調理員さんからのメッセージがあります。「食缶が空になって戻ってくるとそれが一番嬉しいプレゼントです」など。その下には、学校給食の献立の変遷が分かるようになっていました。明治22年は「おにぎり、塩鮭、菜の漬け物」。昭和30年は「コッペパン、ジャム、鯵フライ、サラダ、ミルク」。昭和60年、平成12年・・・と時代を象徴する献立に変わっていきます。

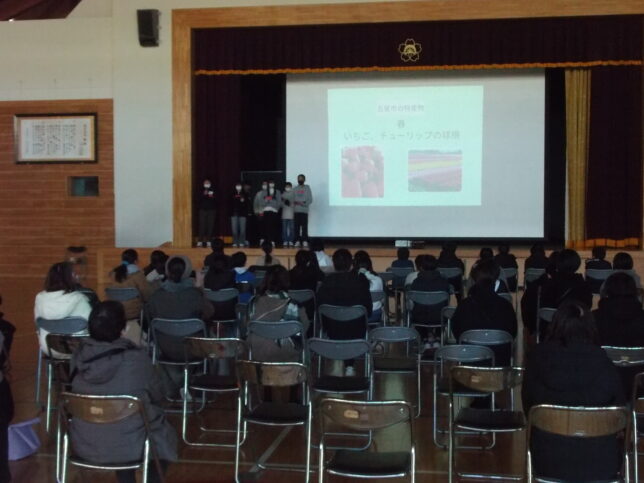

その他、今日は給食時間中に5年生の子が給食作文を読みました。給食を作ってくださる方々への感謝と、震災で食べ物にも苦労している方もいるので、大事に残さず食べましょうと結んでくれたのが印象的でした。現地の方のことを想像できていて素晴らしいですね。