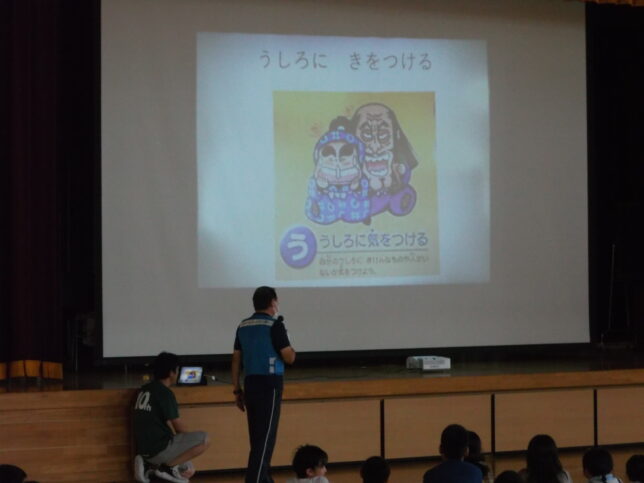

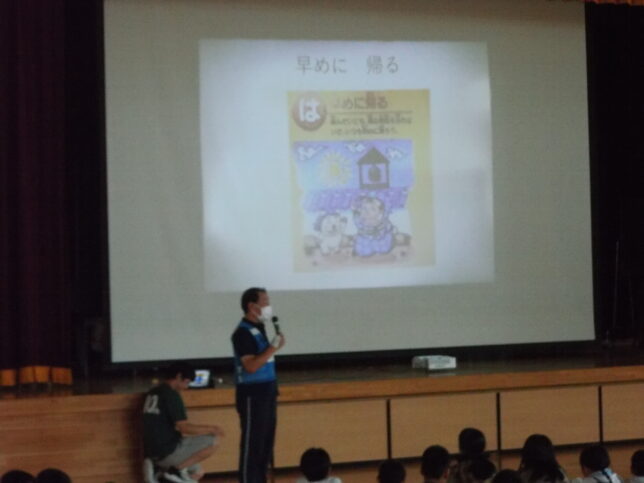

今年の「全校縦割り班スマイルウォーク」は、「城下町である『村松』の特徴を知ろう」という「ねらい」を新たに付け加えました。目的地は「村松城跡(じょうせき)公園」です。村松地区の旧「町名看板」を巡り、仲間と協力してクイズに答えながら歩く「ウォークラリー」形式です。城跡公園では班ごとにお弁当を食べたり遊んだりする計画です。歩くコースについては、6年生のタブレット内に動画があり、それと地図を見ながら進みます。さらに昨年度と違ってまっすぐの1本道ではありません。歩行者専用の「歩道」がないところもあります。そこで「白線から車道に出ないように歩くこと」「止まっている車を避けるために車道を歩かなければいけない場合は、前後を何回も確認すること」を約束しました。帰ってきた子どもたちに尋ねると「昨年より学びがたくさんあった」「村松のことが分かって良かった」「公園だけじゃなく、行き帰りの道中でたくさんしゃべったし、いっぱい助け合っておもしろかった」という感想を教えてくれました。 このように、子どもたちの心を動かすことができたのは、ご多用の中、ご参加いただいたたくさんのボランティアの皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。